要約:

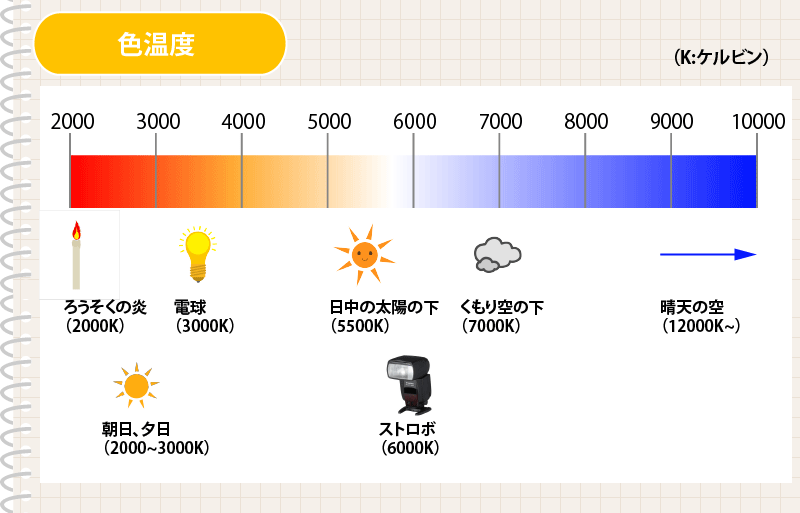

- 色温度は光の色を数値(ケルビン)で表したもので、数値が低いと暖色、高いと寒色になります。

- 2700K(電球色)〜6500K(昼光色)など、シーンによって使い分けることで、写真や照明の雰囲気を調整できます。

- カメラやRAW現像ソフトでホワイトバランスを調整すると、色温度をコントロールして自然な色味が再現できます。

はじめに

写真が青っぽく見えたり、黄色がかって見えたことはありませんか?

その原因は「ホワイトバランス」と「色温度」にあります。

この記事では、色温度の基本や数値の違い、設定方法、撮影やRAW現像での調整テクニックまでわかりやすく解説します。

ホワイトバランスと色温度の基本を知ろう

メラのホワイトバランスや色温度を理解することで、写真の色合いをより自然に、思い通りに仕上げることができます。光の性質を知っておくと、写真表現の幅がぐっと広がりますよ。

ホワイトバランスとは?写真に与える影響

ホワイトバランスとは、カメラが「この光は白だよ」と判断するための設定のことです。

撮影する場所によって光の色は少しずつ違っていて、それをカメラがうまく調整することで、写真の色が自然に見えるようになります。

たとえば、昼間の太陽の光は白っぽいですが、電球の明かりはオレンジっぽいですよね。ホワイトバランスが合っていないと、写真全体が青っぽくなったり黄色っぽくなったりして、見た目と違う印象になってしまいます。

ホワイトバランスを正しく設定することで、どんな光の下でも、本来の色に近い写真を撮ることができるようになります。

色温度(ケルビン)とは?光の色を数値で理解

色温度は、光の色を数字で表したものです。単位は「ケルビン(K)」で、数字が小さいとあたたかいオレンジ色っぽい光、大きくなるほど青っぽい光になります。

たとえば、ろうそくや電球は2700Kくらいであたたかい雰囲気、くもりの日の太陽光は6500Kくらいで白っぽい光になります。

けいすけ

けいすけ写真を撮るときにこの違いを意識すると、よりイメージに合った色が表現できます。

2700K・3000K・5000K・6500Kの違い

2700Kは白熱電球のようなオレンジっぽい光で、あたたかい雰囲気を出したい時にぴったり。

3000Kはそれより少し明るめで、キッチンや作業スペースに多く使われます。

5000Kは昼間の太陽に近い光で、商品写真や自然な色を出したい時におすすめ。

6500Kは青みがかった光で、スタジオ撮影やクールな印象を出したい場面に合います。

けいすけ

けいすけ「色温度」を変えた写真も見比べてみて下さい

色温度2800K

色温度5000K

色温度8800K

なぜ色温度が重要なのか?照明と写真の関係

写真の印象は、光の色で大きく変わります。

あたたかい色(低い色温度)は、料理や人の肌をやわらかく見せたい時に向いています。一方で、高い色温度は清潔感やすっきりした雰囲気を出したい時に便利です。

カメラの設定や照明を工夫することで、自分が伝えたい雰囲気をよりしっかり表現できるようになります。

日常のシーンで色温度を意識するメリット

照明の色温度を意識すると、暮らしの中でも空間の雰囲気づくりがしやすくなります。

たとえば、リビングは落ち着けるあたたかい光(2700K〜3000K)、仕事や読書をする場所はスッキリ明るい光(5000K以上)がおすすめです。

写真を撮るときも、光の色を選ぶだけで印象がガラッと変わるので、ちょっと意識するだけでクオリティがアップしますよ。

カメラやソフトでホワイトバランスを調整する方法

カメラの設定や写真編集ソフトを使うことで、光の色を自分好みに整えることができます。

ホワイトバランスを調整すれば、写真の色合いがもっと自然に、理想に近づけられますよ。

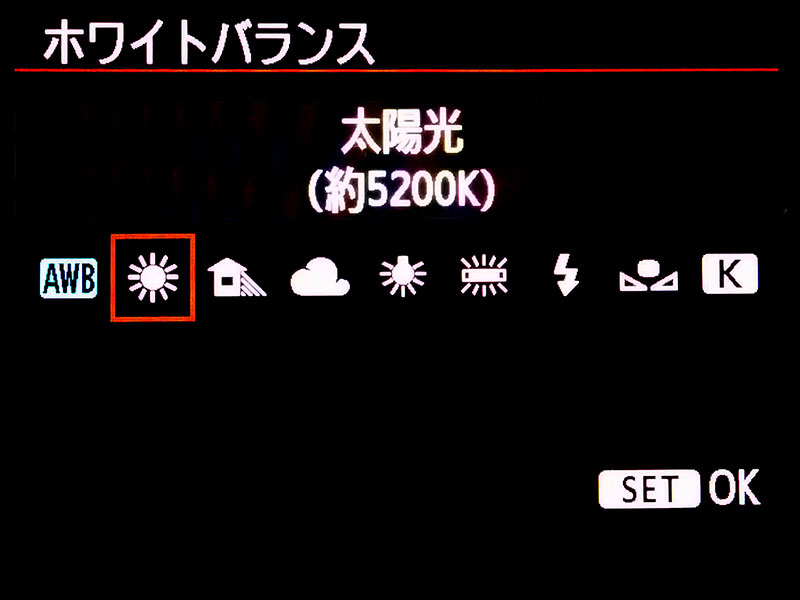

カメラのプリセットWB(オート・晴天・蛍光灯など)

多くのカメラには「オート」や「晴天」「蛍光灯」などのホワイトバランス設定が用意されています。

オートは自動でバランスを整えてくれる便利な機能ですが、シーンによっては手動の方が自然に見えることもあります。

晴天モードは青空の下で、蛍光灯モードは室内照明の色に合わせて使うと効果的です。電球モードはオレンジっぽい光にぴったり。シーンに合わせてプリセットを使い分けるだけで、色合いがグッと良くなります。

マニュアル設定で自分好みの色味に

もっと細かく調整したいときは、ホワイトバランスを手動で設定するのがおすすめです。

色温度(ケルビン)を自分で決めることで、好みの色味に仕上げられます。たとえば、肌の色を自然に見せたいときや、室内の光が複雑なときにも便利です。

最初はむずかしく感じるかもしれませんが、慣れてくると写真の表現の幅がぐっと広がります。

RAW現像ソフト(Lightroom等)での調整方法

RAW形式で撮影した写真は、後からパソコンで色味を自由に変えることができます。

Lightroomなどの編集ソフトを使えば、スライダーで簡単にホワイトバランスを調整できます。「少し青っぽいな」と思ったら温かめに、「黄色っぽいな」と思ったら寒色系に、といった感覚で調整できるので、とても使いやすいです。

LED照明や室内光との組み合わせテクニック

室内での撮影では、照明の色もとても大切です。

最近のLEDライトは色温度を自由に変えられるものも多く、カメラのホワイトバランス設定と組み合わせれば、思い通りの雰囲気を作ることができます。

たとえば、2700Kの暖かい光でリラックス感を出したり、5000Kの白っぽい光で商品の色をしっかり見せたり。

照明と設定をうまく合わせることで、写真の仕上がりが見違えますよ。

シーン別:おすすめホワイトバランス設定例

どんなシーンでどの設定を使えばいいのか迷ったら、以下を参考にしてみてください。

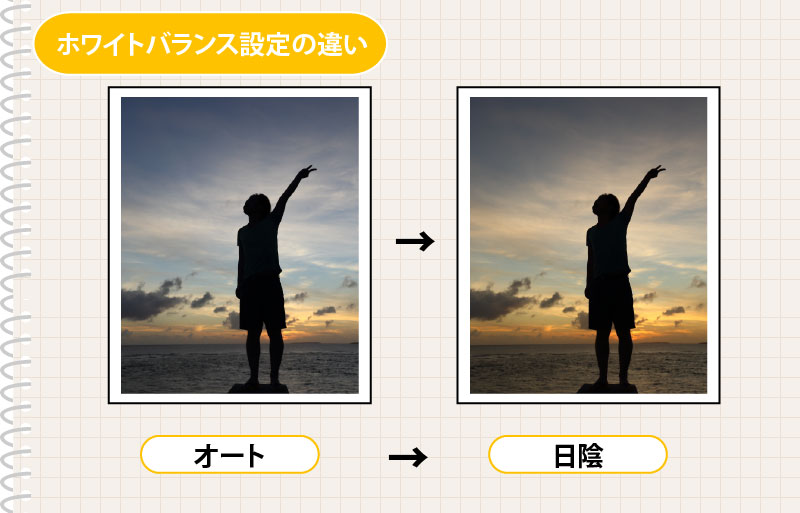

晴れた日の屋外なら「晴天モード」、室内の蛍光灯の下なら「蛍光灯モード」、夕方のあたたかい光を生かしたいなら「日陰モード」など。

状況に合った設定を選ぶことで、写真がより印象的になります。試しながら、自分の好きな雰囲気を探してみましょう。

けいすけ

けいすけ設定を変えた写真を見比べてみて下さい!

オート

太陽光(晴天)

日陰(晴天日陰)

くもり(曇天)

白熱電球(電球)

白色蛍光灯(蛍光灯)

ストロボ(フラッシュ)

まとめ

ホワイトバランスと色温度を理解することで、写真の色合いをより自然に、思い通りに表現できるようになります。 カメラのプリセットや手動設定、RAW現像ソフトの活用など、調整方法はいろいろありますが、どれも少し意識するだけで仕上がりが大きく変わります。

最初は難しく感じるかもしれませんが、光の色をコントロールできるようになると、写真の楽しさや表現の幅が広がります。

ぜひ、ご自身の撮影スタイルに合わせて、ホワイトバランスをうまく活用してみてくださいね。

FAQ(よくある質問)

- 色温度2700K・3000K・5000K・6500Kの違いは何ですか?

-

数値が低いほど暖色(オレンジ〜黄色)、高いほど寒色(青っぽい)になります。室内照明は2700〜3000Kが多く、昼白色は5000K前後、晴天時の太陽光は6500Kが基準です。

- ホワイトバランスをオートにすると失敗しますか?

-

多くのシーンでオートWBは便利ですが、白熱灯下や夕焼けなど、特定の環境では色味が不自然になることがあります。目的に応じてマニュアル設定も活用しましょう。

- RAWで撮るとホワイトバランスは後から調整できますか?

-

はい、RAWファイルであれば撮影後に色温度やWBを自在に変更できます。Lightroomなどの現像ソフトを使うことで、失敗のリカバリーもしやすくなります。

- 室内で自然な色に撮るにはどうすれば良い?

-

照明の色温度に合わせてWBを手動設定するのが効果的です。LED照明の種類によっては色被りしやすいため、撮影前に確認しましょう。

- 色温度と明るさ(ルーメン)は関係ありますか?

-

色温度(K)は光の「色味」、ルーメン(lm)は「明るさ」を表す単位で、別のものです。ただし両方を意識することで、より理想的なライティングが可能になります。

コメント