「料理を撮ってみたけど思ったように撮れなかった。」「どうやったら上手に撮れるかわからない」と思っていませんか?

そんな方のために「料理写真撮影の教科書」と題して、料理をもっと美味しそうに撮れるポイントを7つに絞ってお伝えします。

ぜひ参考にしてみてください。

1、明るい自然光(太陽の光)で撮影しよう

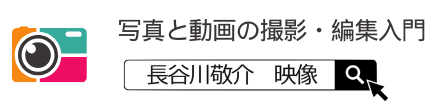

上の2枚の写真は、「明るさ」だけ違う写真です。

右の「明るい写真」の方が、美味しそうに見えませんか?

写真が暗いと料理の色がくすんでしまい、明ると色もしっかり表現されて美味しそうに見えます。

昼間の柔らかい光がベスト

写真は「光」がとても大切なんです。

できれば、部屋の照明は消して、「自然光」だけで撮ってみてください。

良い光で撮ることができます!

また、料理の写真に適している光は、昼間の柔らかい光です。

室内で撮影する場合は、窓のある部屋で撮影しましょう。

このとき、太陽の光が直接料理に当たるのは避けるようにしてください。

太陽の光が直接料理に当たってしまうと、光が硬く、被写体に強い影が生じてしまうからです。

その場合、料理と窓の距離を離すか、カーテンを使って光を柔らかくするといいです。

部屋の照明で撮影すると、色がおかしくなってしまうことがあります。

また「自然光(太陽の光)」と「人工の光」が混ざってしまうと、違和感のある写真になってしまうことがあります。

【豆知識】

写真は、英語で「photograph」

由来は、「photo=光」「graph=書かれたもの」

言い直すと「photograph」→「光で描かれたもの」→「写真」

写真は、光が大事!!

- 昼間の自然光で撮る

- 照明はオフに

- 光が強すぎる時は、窓から距離を離すか、カーテンを使う

2、料理の写真は、半逆光で撮ろう

料理の写真に、一番適している光の角度は、画面右下の「半逆光」です。

撮影影する角度・アングルの考え方と同様に、光の角度も料理によって使い分ける必要がありますが、多くのシーンで使えるのは半逆光なので、まずは半逆光で撮影することをオススメします。

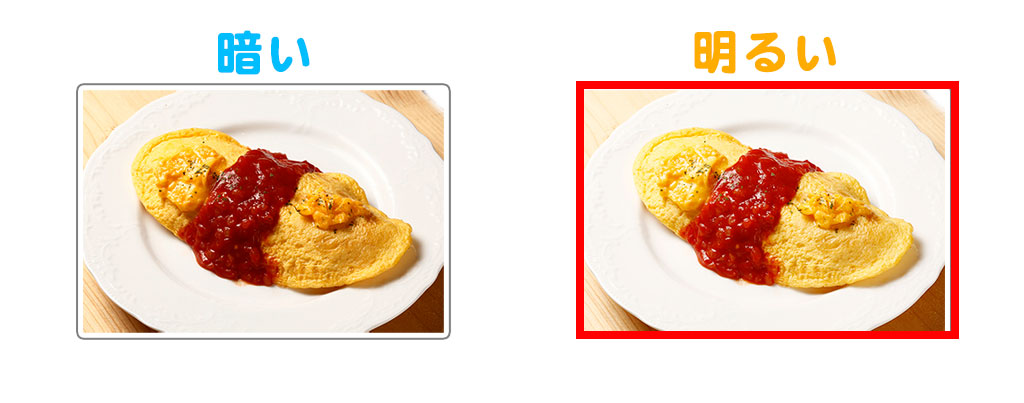

4パターンの光を比較してみます。

光の角度・比較

画面左上の、①順光で撮影された写真は、立体感がなくのっぺりとした印象になってしまいます。

左下の、②逆光では、立体感は表現されてますが、ケチャップの色味が少しくすんでいて色表現がイマイチです。

右上の、③サイド光で撮影された写真は、卵の色とケチャップの色は表現されていますが、オムライスの高さの立体感があまり表現されていないように感じます。

その下の、④半逆光を見ると、立体感・色味のバランスよく表現されています。

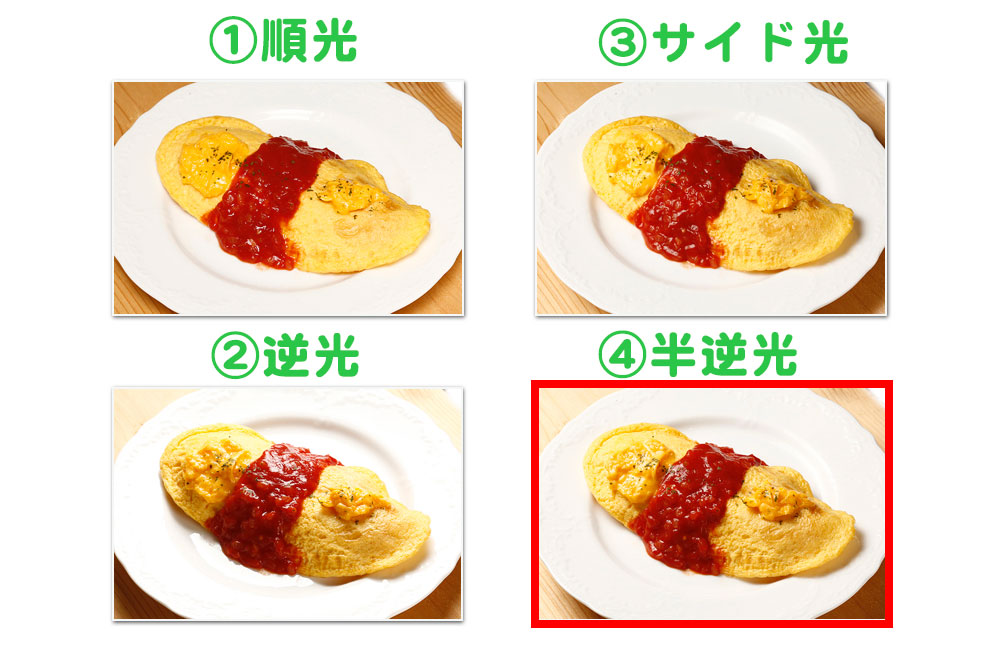

お弁当でも比較して見ます。

左上の、①順光では、先ほどと同様に立体感が表現されていません。

その下の、②逆光は、食材の色が表現されていません。

右上の、③サイド光では、もう少し立体感があってもいい気もしますが、色味の表現もできているので、この場合はサイド光もアリだと思います。

④半逆光の光は、立体感と色味がバランスよく表現できています。

- 料理の写真は、半逆光で撮ろう

3、レフ板を使って明るくする

「逆光」や「半逆光」は、料理の立体感を表現できます。

しかし、そのままだと影が強すぎたり、料理の色がくすんでしまうときがあります。

そこで、レフ板を置いて、太陽の光を反射させます。

置く位置は、被写体を挟んで、太陽と対角の位置に置いてください!

レフ板を置くと、「立体感」に加えて、料理の「色」も表現できて、より美味しそうな写真にすることができます。

- レフ板を使うと、料理が明るくなり「色」も表現される

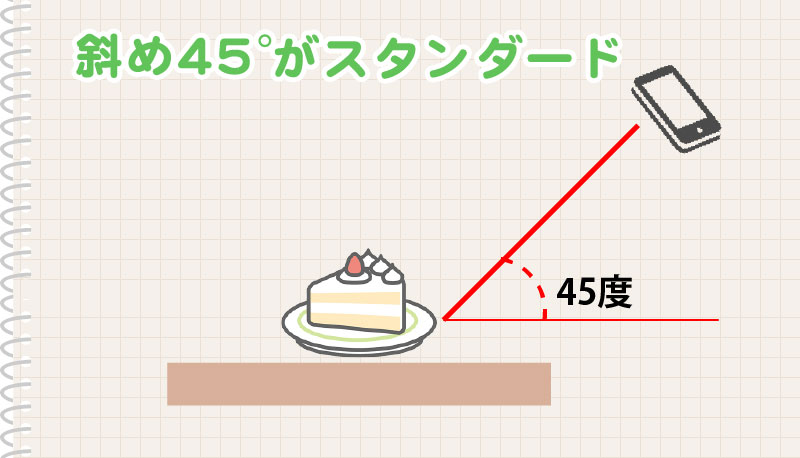

4、撮影アングルは、斜め45°がスタンダード

では、次は撮影の角度・アングルについてお伝えしていきます。

料理の写真を撮影する時、どの角度から撮ればいいか悩んでしまいますよね。

結論からお伝えすると、どの角度から撮影すればいいかわからない場合は、斜め45°で撮ってみてください。

この角度で撮影すると、立体感のある自然な写真になります。

一番スタンダードなアングルです!

アングルについて、もう少し詳しくお伝えしていきます。

<応用>アングルの特徴

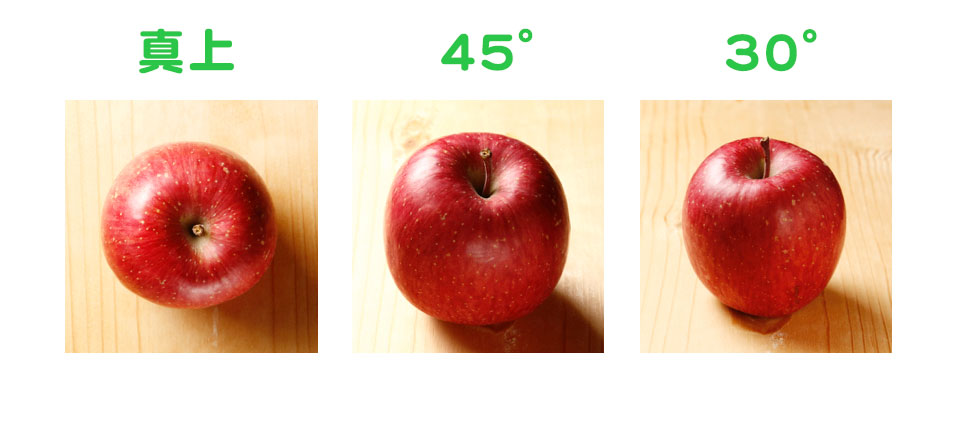

写真のアングルは、大きく分けて3つのパターンがあります。

真上から・斜め45度から・そしてそれより低いアングルの3つです。

それぞれの特徴について、お伝えします。

真上・真俯瞰(マフカン)の特徴

真上からの写真は、その料理に、どの食材が使われているのか一番よく伝えることができます。

その反面、立体感の表現は難しくなります。

けいすけ

けいすけ写真が「説明」的になります。

斜め45度の特徴

斜め45度の写真は、先ほどもお伝えしたようにスタンダートなアングルです。

食材の見え方・立体感がバランスよく表現できます。

斜め30度の特徴

低いアングルで撮影すると、被写体の高さが強調され、立体感がより表現されます。

しかし、使われている食材の種類が多かったり、深さのある器の場合は、中身が見えにくくなってしまうこともあるので注意してください。

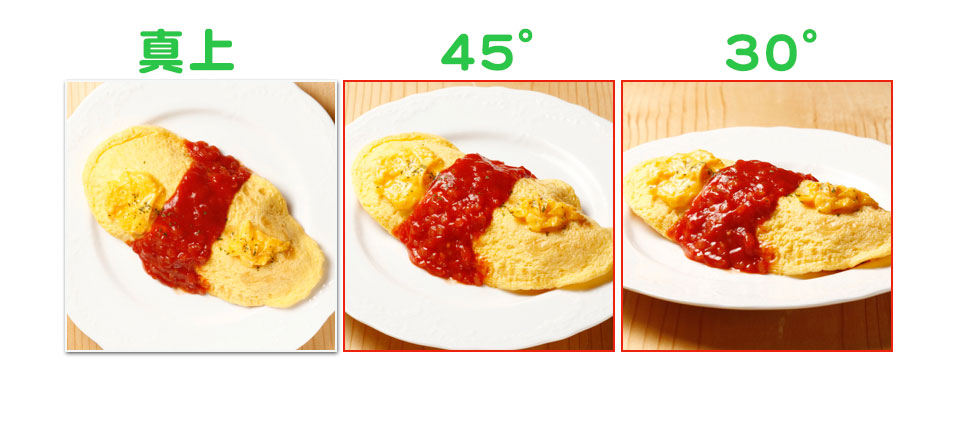

アングルまとめ

左から「真上」「45度」「30度」の3パターンの写真があります。

真ん中の、斜め45度のアングルがスタンダードですが、このオムライスは使われている食材の種類が少ないので、右の低いアングルでも問題ないと思います。

真ん中の写真のように斜め45度から撮影するのも良いですし、立体感の強調を目的として30度の位置から撮影するのも良いと思います。

けいすけ

けいすけ僕は立体感がある写真が好きなので、30度のアングルが好きです!

使われている食材が多く・深い器が使われてる場合、低いアングルで撮影すると、食材が隠れて見えなくなってしまう場合があります。

この場合、低いアングルは避けて、斜め45度から撮影すると良いです。

食材がよく見えます。

- アングルは、45度がスタンダード

- 食材が少ない場合は、30度もアリ

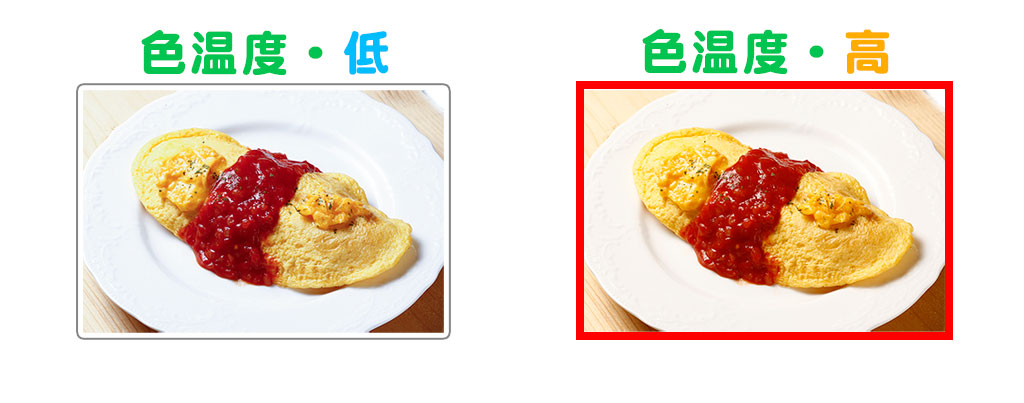

5、色温度は高く(赤く)しよう

上の2枚は「色温度」だけが違う写真です。

色温度が高い右の写真の方が、美味しそうに見えると思います。

色温度とは簡単に言うと、写真を青っぽくしたり、オレンジっぽくできる機能のことです。

料理写真の場合、色温度を高くしてオレンジっぽくした方が美味しそうに撮ることができます。

カメラのプリセットだと、「くもり」や「日陰」で撮ってみてください。

- 色温度は高く(赤く)しよう

- カメラのプリセットは、「くもり」や「日陰」に設定しよう

6、盛り付けの位置を工夫しよう

平皿は”中央より手前”に盛り付けよう

こちらは撮影前の段階ですが、盛り付けにも気を配れると良いです。

料理を盛り付ける位置で見え方が変わります。

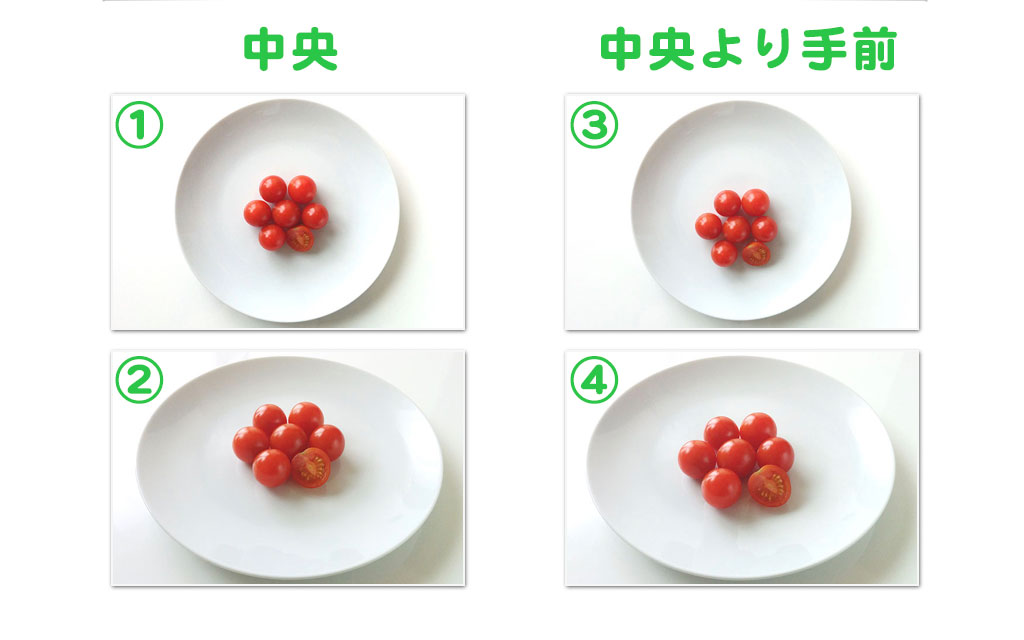

上の画像の説明をします。

- ①画面左上の写真は、中央に盛り付けたものを、真上から撮影した写真

- ②その下にある写真は、同じものを斜めのアングルから撮影した写真

- ③右上の写真は「少し手前に盛り付けたトマト」を真上から撮った写真

- ④その下の写真は、同じものを斜めから撮った写真です。

下の2枚の写真を比較すると、②の写真は「少し奥に盛り付けたように見え」、④の写真は「お皿の中央に盛り付けた写真」に見えるかと思います。

スマホやデジタル一眼(広角〜標準)レンズを使い、斜めのアングルから撮影すると②の写真のようにお皿の手前の空間が伸びて映ってしまう傾向があります。

これは、カメラの性質上、仕方のないことです。

けいすけ

けいすけ広角〜標準レンズを使って撮ると、パース(遠近感)がつきやすいため、手前の余白が広く写ってしまいます。

なので、④の写真のように、料理をお皿の中央より少し手前に盛り付けるようにするといいと思います。

少し手前に盛り付けても、違和感のない写真に見えるかと思います。

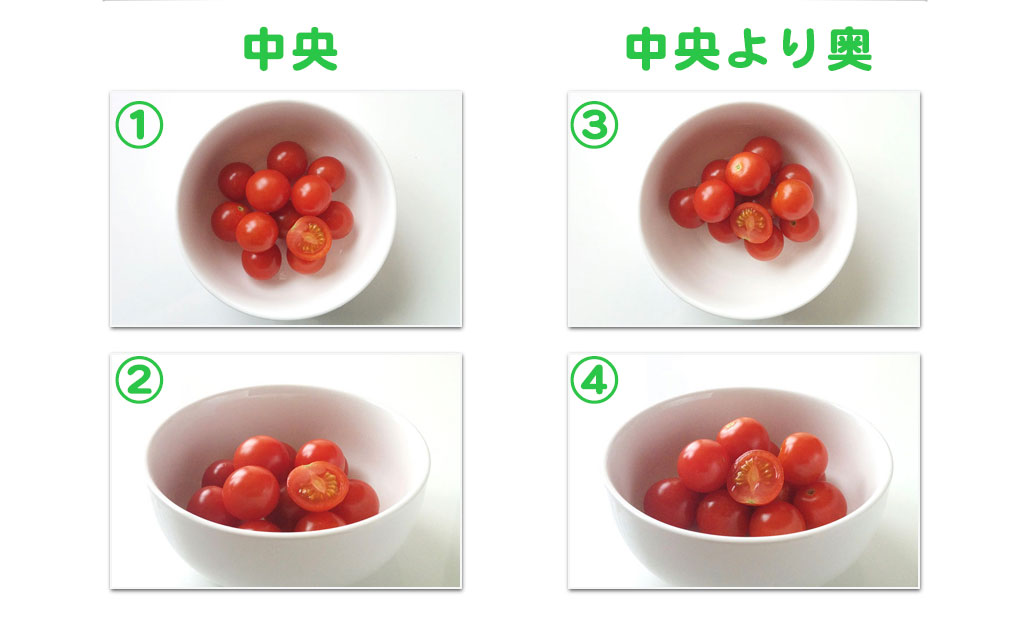

ちなみに深いお皿の場合は、逆になります。

深皿は、中央より奥に盛り付けよう

①②の写真が「中央に盛り付けた」写真で、③④の写真が「中央より奥に盛り付けた写真」です。

②と④の2枚を比較してみると、トマトの量は同じですが、右の写真の方がトマトの数が多く見えるかと思います。

このように深さのある器を使った場合、奥に盛り付けてあげた方がよく見えます。

けいすけ

けいすけ手前に盛り付けると食材が隠れてしまいます。

まとめると、

- 平皿は、中央より手前に盛り付けよう

- 深皿は、中央より奥に盛り付けよう

7、事前にどう撮るか決めて、できるだけ早く撮る

料理は出来立てが、一番美味しそうに撮れます。

時間が経ってしまうと、美味しさが失われてしまいます。

野菜だと水々しさがなくなり、そのほかの料理でも形が崩れてしまうことがあります。

できれば料理を仕上げる前に、ある程度「撮影する場所」「構図」「アングル」など「どうやって撮影するか」決めておくといいです。

飲食店で撮影する場合は、とくに早めに撮影しましょう!

お店の店主さんとしては、「美味しい料理を、美味しいうちに食べて欲しい」と思ってるはずです!

「美味しそうに料理の写真を撮る」と「美味しいうちに料理を頂く」ことを両立するためにも、事前に「どう撮るか」決めておくとイイです!

- 料理は出来立てに撮るのが一番

- そのための準備をしておこう

<補足>特殊な例 料理別の撮り方

ここまで、美味しそうな料理の写真が撮れるスタンダードな方法をお伝えしました。

ちょっと特殊な被写体もあります。

- 反射する料理

- 飲み物

- 温かい料理

これらについて少し補足します。

反射して光やすい料理はアングルに気をつけよう

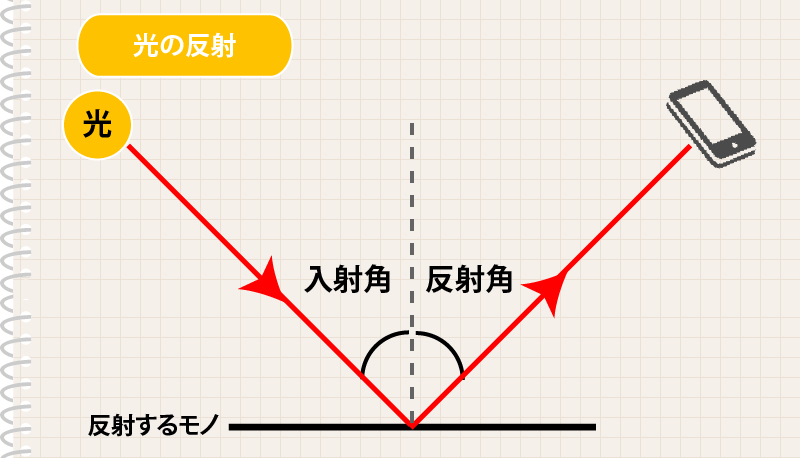

お味噌汁やスープ、ゼリーなど天面が反射しやすい料理の場合は、アングルに気をつけましょう。

天面が光りすぎてしまうと、料理が見えにくくなってしまいます。

「光の入射角と反射角は等しい」ことを考慮しながらアングルを調整してみてください。

(中学の理科の授業で習ったかと思います!)

グラスに入ったジュースや飲み物は、「光の透過」を意識しよう

グラスに入ったジュースや飲み物など透明なものは、「清涼感」が大切です!

光を透過させることで「清涼感」が表現できます。

明るい背景で、「逆光」か「半逆光」で撮影すると、「透過」した写真になります!

また少し低めのアングルで撮ると上手に撮れます!

温かい料理は、暗めの背景で湯気を見せよう

温かい料理の場合は、湯気が写っていると「温かさ」が伝わります。

背景が明るいと、湯気が写りません。

背景を少し暗めにして、湯気が映るようにすると良いです。

ここまで読んでくださってありがとうございます!

さいごに

料理写真は、ストロボとディフューザーを使うのもアリです。

自分で光のコントロールができるからです。